J’ai eu la chance de me frotter quelques années au monde de la diplomatie tout court et à celui de la diplomatie culturelle en particulier. J’ai ainsi travaillé pour le ministère des Affaires étrangères à Bucarest (1990 – 1993), à Sarajevo (2000-2003) et à Paris (2003-2006). Par ailleurs, de 1993 à 2000 j’ai fréquenté assidument les ambassades de France dans bon nombre de pays, principalement en Europe de l’Est, en Asie ou en Afrique. De belles années au cours desquelles j’ai pu observer que diplomates et journalistes, non seulement se fréquentent souvent – ce que l’on devine généralement – mais ont aussi un rapport assez identique à l’écriture.

Je viens du monde de l’écriture dite journalistique. Ecrire court. Sujet, verbe, complément. Le soleil éclaire la Terre. Ecrire pour son lecteur, pas pour soi-même. Ne pas confondre littérature et rédaction d’un reportage…

Dès mes premiers pas au ministère des Affaires étrangères ou dans les services de quelques ambassades de France, j’ai compris que le verbe était au centre du jeu. Voilà qui m’allait bien, d’autant que la consigne, derrière les murs des ambassades, du quai d’Orsay ou ce qui s’appelait alors la Direction générale de la Coopération Internationale et du Développement, était aussi d’écrire court et, si possible, pas pour ne rien dire.

De fait, les points communs entre le métier de journaliste et celui de diplomate sont assez nombreux. Tous deux doivent savoir être à l’écoute, rechercher des informations, les vérifier, les analyser avant de les transmettre. Au grand public pour l’un, à quelques initiés pour l’autre. Mais tous deux doivent manier les mots, les phrases pour atteindre leur but : capter l’attention, faire passer un message, aider à comprendre, convaincre. Ajoutons que tous les deux pensent avoir de l’influence. Tous deux pensent – à tort ou à raison – que leurs mots peuvent faire avancer les choses.

Ce sont peut-être ces similitudes qui expliquent que quelques journalistes deviennent diplomates (le mouvement inverse est beaucoup plus rare). Il y a sans doute aussi, chez les journalistes concernés, une envie de changer de milieu. Sortir du petit cercle des professionnels de l’information pour entrer dans un autre petit monde. Adieu la routine des salles de rédaction, adieu les papiers de 3500 signes, adieu les commentaires des lecteurs (puisque grâce au numérique les lecteurs peuvent commenter). Bonjour les confidences des réunions à huis clos, bonjour les documents « Confidentiel défense », bonjour les télégrammes diplomatiques, bonjour les négociations secrètes en faveur d’Areva ou pour tenter de libérer des otages. Sans compter les visites ministérielles, les réceptions du 14 Juillet et les escarmouches entre services français et américains. Ou russes, selon la saison.

Il y a quand même au moins un point qui différencie le diplomate du journaliste : la maîtrise des langues étrangères. Un journaliste maîtrise de plus en plus souvent une langue étrangère. Mais, deux, trois ou quatre langues, c’est rarissime. Or, la diplomatie cultive une sorte de vénération pour la pratique des langues étrangères. Un « grand » diplomate pratique nécessairement plusieurs langues, afin de pouvoir comprendre, sentir, ressentir, le pays dans lequel il est en poste. Alors qu’il était encore ambassadeur de France à Sarajevo (1999 – 2003), Bernard Bajolet (aujourd’hui patron de la DGSE), parlait déjà six ou sept langues et m’avait confié que ce sont les premières qui sont les plus difficiles à assimiler. Une simple question d’entrainement en quelque sorte. J’avais été impressionné par une rencontre, à Tirana, avec Patrick Chrismant, ambassadeur de France (1996-2001). Il pratiquait vingt-cinq langues ! Un matin je l’avais surpris, derrière ses grosses lunettes, les yeux fixés sur son écran d’ordinateur. Il était en train de traduire lui-même quelques extraits des journaux albanais du jour pour les besoins de la revue de presse à transmettre, comme chaque matin, à Paris. Il tenait à effectuer ce travail lui-même. C’était pour lui comme une gourmandise.

Cette image du diplomate lettré, cultivé, polyglotte – image entretenue au fil du temps par le Quai d’Orsay – est cependant en train de s’estomper. Ici, le diplomate rejoint le journaliste : il perd peu à peu de son mystère, sinon de son aura. Sa surface sociale rétrécit. On apprend que le diplomate doit apprendre à compter : l’Etat a du mal à boucler ses fins de mois, alors le train de vie des ambassadeurs est revu à la baisse. Par ailleurs, on insiste de plus en plus lourdement sur la diplomatie économique, la seule qui aurait une véritable utilité dans notre monde ouvert, libéral, globalisé. Pire encore : le public est invité à découvrir les diplomates lors de rencontres spécialement organisées. Le public ! Le vulgum pecus ! On comprend aisément que dans ces conditions, les soirées à la résidence de Son Excellence, où l’on papote aimablement autour du piano à queue, une coupe de champagne à la main, appartiendront peut-être bientôt au passé. Qu’on se le dise : le diplomate moderne est un homme d’affaires, le diplomate du XXIème siècle n’est plus un écrivain : il tweete (Gérard Araud, ambassadeur de France à Washington, s’est taillé une belle réputation sur ce plan). Petit à petit, sous les coups de boutoir de la transformation numérique et de l’irruption du citoyen sur tous les sujets, les diplomates comme les journalistes sont en train de devenir « normaux ».

Finie l’époque où l’on admirait certains diplomates ou certains journalistes parce qu’ils étaient aussi (ou surtout ?) de grands écrivains. Paul Morand, Ivo Andric, Joseph Kessel, Jean Lacouture, Lucien Bodard, pour ne citer que quelques noms, auront décrit comme personne leur époque, les gens qu’ils côtoyaient, les pays qu’ils traversaient. Diplomates ou journalistes, ils auront restitué dans leurs écrits les points saillants d’une civilisation, d’un moment de l’Histoire. Ils auront créé du sens.

L’époque est à l’immédiateté. Happés par la nécessité de faire vite, encore plus vite, et conditionnés par le règne de l’image, les diplomates comme les journalistes d’aujourd’hui, sont peut-être moins amoureux des mots que leurs aînés. Mais l’exigence d’une écriture maîtrisée demeure. Les diplomates, comme les journalistes, ne sont pas ou ne sont plus des poètes (même si certains cumulent les talents… ou le pensent). Que de temps à autre le pouvoir se pique de nommer ambassadeur tel ou tel écrivain, ne doit pas masquer la réalité. Dans un monde complexe et souvent instable, on demande clairement aux diplomates (pas seulement aux ambassadeurs) comme aux journalistes d’agir en professionnels, notamment dans l’usage qu’ils font des mots.

Marc Capelle

(Texte paru dans la revue « Riveneuve Continents », numéro 23, été 2017, dont le sujet était « Lettres et diplomatie »)

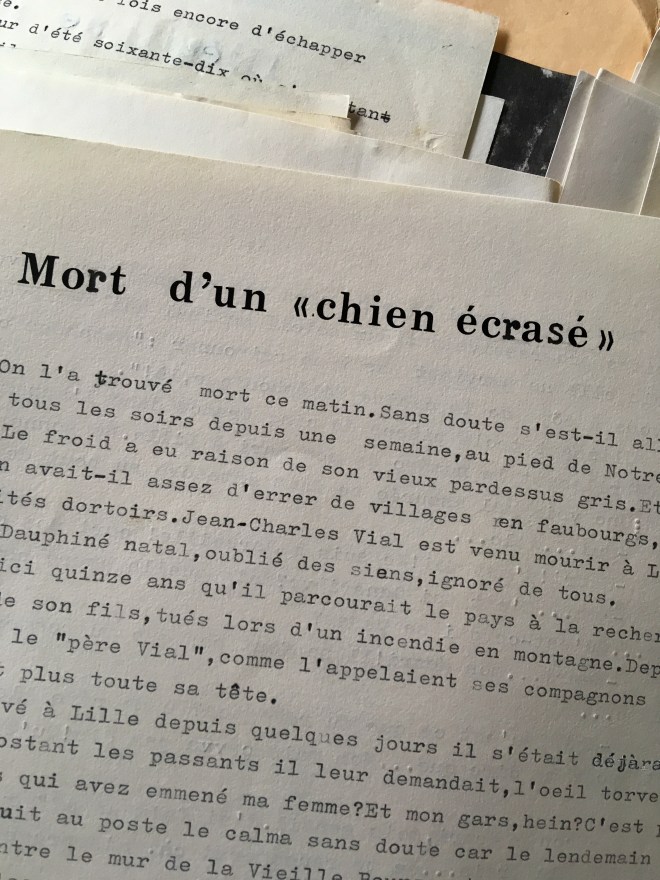

Connaissez-vous Alexandre Vial ? Sans doute pas. Et Jean-Charles Vial ? Probablement pas davantage. Ces deux Vial ne se sont jamais rencontrés mais ils se ressemblent comme deux frères, comme deux compagnons de galère. Outre leur patronyme, ils ont en commun d’être des paumés, des solitaires, des types qui, un soir plus difficile qu’un autre, décident de partir. Un jour, bien des années plus tard, Alexandre finira par rentrer. Jean-Charles en terminera plus tôt, mort une nuit d’hiver sur le pavé lillois, simple « chien écrasé » expédié en cinq lignes dans le journal.

Connaissez-vous Alexandre Vial ? Sans doute pas. Et Jean-Charles Vial ? Probablement pas davantage. Ces deux Vial ne se sont jamais rencontrés mais ils se ressemblent comme deux frères, comme deux compagnons de galère. Outre leur patronyme, ils ont en commun d’être des paumés, des solitaires, des types qui, un soir plus difficile qu’un autre, décident de partir. Un jour, bien des années plus tard, Alexandre finira par rentrer. Jean-Charles en terminera plus tôt, mort une nuit d’hiver sur le pavé lillois, simple « chien écrasé » expédié en cinq lignes dans le journal.